Desde la humilde primera celebración de la Semana Santa, a solo años de la llegada de los conquistadores españoles en el Siglo XVI, hasta las celebraciones multitudinarias de la primera mitad del Siglo XX, la Semana Mayor, sin duda, es una institución con fuertes raíces en las sociedades predominantemente cristianas y Puerto Rico no es la excepción.

Un hito que parece dividir esta celebración sacra en un “antes” y un “después” es el Concilio Vaticano II, vigésimo primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado entre 1962 y 1965. Este evento, convocado por el Papa Juan XXIII, buscaba modernizar y renovar la Iglesia, adaptándola a los tiempos modernos y buscando una mayor apertura y diálogo con el mundo.

Sin embargo, esta “apertura” trastocó notablemente la práctica de ciertas costumbres y tradiciones, aseguró Haydée E. Reichard de Cancio, profesora e historiadora, experta en el tema del catolicismo en Puerto Rico.

“Hay una diferencia entre antes y después del Vaticano II. Hubo varios cambios en cuanto a cómo se celebraba la Semana Santa, no solo en tradiciones”, explicó la Reichard de Cancio.

Según la historiadora, el concilio ecuménico logró flexibilizar la fe y sacarla del estricto folclor europeo antiguo.

“Después del Vaticano II se puso (la celebración) en un orden menos estricto para que las personas pudieran llevar mejor la semana, que no fuera tan sacrificada”, añadió.

Reichard de Cancio compartió con El Nuevo Día varios ejemplos de costumbres de semana santa que parecen haberse perdido en el tiempo.

Quema de Judas Iscariote

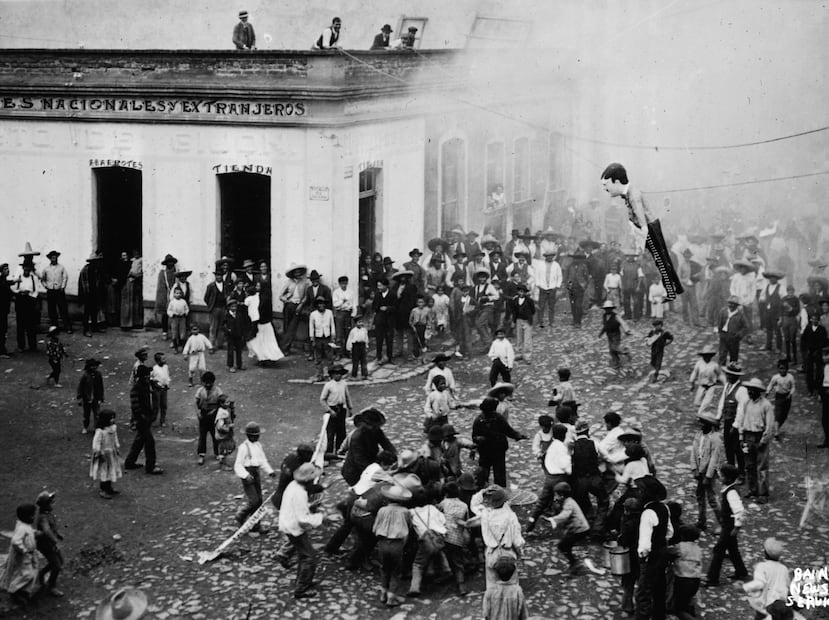

Una de las tradiciones que más arraigo tuvo en Puerto Rico durante el Siglo XIX y durante la primera mitad del XX fue la quema de Judas Iscariote el Domingo de Resurrección.

“Hoy en día eso no se hace, pero aquí en Aguadilla hacían unos muñecos de tela rellenos de paja y los trepaban en los techos, cerca de la Plaza del Mercado, que quedaba detrás de la iglesia, y tan pronto salíamos de la misa el Domingo de Resurrección, empezaban a tirar los Judas al aire y los prendían en fuego”, recordó la profesora.

Reichard de Cancio explicó que cada hogar colgaba su Judas Iscariote para hacerlo pagar por su traición el día que el Cristo se levantó de la tumba y venció la muerte.

“En cada casa había uno y la gente celebraba la resurrección del Señor quemando el Judas. Se hacia el Domingo de Resurrección y comenzaban después de la misa a las 5:00 a.m.”, detalló.

La profesora explicó, sin embargo, que, aunque en Puerto Rico esta práctica no se lleva a cabo en la actualidad, la quema de Judas continúa siendo una tradición de semana santa que se celebra en varios países de Iberoamérica, incluyendo México, Chile y Colombia.

Según la tradición católica, la quema de Judas Iscariote simboliza la derrota del mal y la purificación de los pecados, y tiene sus raíces en la época colonial, cuando los conquistadores la utilizaron como una forma de evangelizar a las poblaciones indígenas.

Semana Santa de películas

Algunos podrían recordar con facilidad las inevitables películas sobre historias bíblicas y, sobre todo, de la pasión y muerte de Jesucristo, que inundaban los canales de televisión comenzando el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, siete días después.

Sin embargo, antes de que la televisión reinara suprema en la atención de la audiencia, el cine era el medio predilecto de las personas para ver estos filmes.

“Otra curiosidad que hoy día se está perdiendo es que los teatros daban la pasión y muerte de Cristo. Increíblemente, las primeras películas de Semana Santa con audio vinieron a aparecer a finales de la década de 1950, muchos años después que el cine silente prácticamente desapareciera. O sea, relativamente tarde”, recordó la profesora.

“Eran todas películas silentes y las tandas empezaban desde por la mañana hasta por la tarde. Los Viernes Santo la gente empezaba bien temprano a bajar de los campos y llegaba a los pueblos a ver la pasión y muerte de Cristo en los cines”, añadió e indicó que el precio de la taquilla para entrar al cine era de apenas .10 o .15 centavos.

Reichard de Cancio explicó que la gente llegaba al cine después de asistir a la misa matutina, algo así como una extensión no oficial del servicio religioso durante la Semana Mayor.

Otras tradiciones

Entre otras tradiciones que parecen haberse perdido en el tiempo se destacan algunas no muy simpáticas, como la abstinencia de sexo entre parejas casadas durante la semana, una prohibición de bailar, salir a fiestas y hasta de no bañarse el Viernes Santo.

“Antes no se podía comer carne desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado de Gloria, después de las 12:00 del mediodía, pero eso cambió dramáticamente. Antes del Vaticano II, también había que estar en ayuno desde el viernes hasta el sábado a las 12:00 del mediodía”, recordó la profesora.

“Recuerdo que íbamos a misa, aquí en Aguadilla, y después que terminaba la misa, salíamos por un lado de la iglesia las mujeres y por el otro lado los hombres, y en el mismo centro de la plaza se encontraba el santísimo, que lo llevaba el sacerdote y las mujeres iban por el otro lado con la Virgen. Se hacían como tres flexiones y se entraba entonces a la iglesia. Era un espectáculo bien bonito porque incluía música y cánticos”, añadió.

Sin embargo, la historiadora lamentó que el aspecto fundamental de esta celebración parece haber desaparecido por completo.

“Antes toda la semana se utilizaba como una de respeto, reflexión, esparcimiento, pero ahora toda la semana parece ser condensa en el Viernes Santo y ya no es una semana de esparcimiento ni de muchas actividades”, dijo.